Herzlich Willkommen in der Tierarztpraxis von

Dr. Beatrice Lehmann

Ob Wüstenrennmaus oder Kaltbluthengst,

unser Team kümmert sich kompetent, engagiert und liebevoll um Ihren Schützling!

Das großzügige, ländliche Ambiente bietet Ihnen und Ihrem Tier einen stressfreien Aufenthalt in unseren Praxisräumen und im idyllischen Innenhof. Selbstverständlich haben wir moderne Diagnostikmöglichkeiten und ein hauseigenes Labor. Zahlreiche Standardoperationen, Not- und Unfalldiagnostik sowie Zahnbehandlungen gehören zu unserem Leistungsangebot (siehe Leistungen).

Besuchen Sie auch unsere Website:

Leistungen

Von der Erst- und Vorsorgeuntersuchung bei Ihrem Jungtier, bis zum Abschied von Ihrem vierbeinigen Weggefährten begleiten wir Sie kompetent und mit Herzblut. Dabei können wir auf moderne medizinische Ausstattung und eine umfangreiche Erfahrung zurückgreifen. Selbstverständlich überweisen wir Ihr Tier zügig in eine Spezialklinik wenn dies erforderlich ist, eine enge Zusammenarbeit mit den dortigen Fachtierärzten ist dabei für uns sehr wichtig.

Team

Wir sind eine moderne Tierallgemeinpraxis mit einem engagierten Team von zwei Tierärztinnen und vier medizinischen Fachangestellten. Wir verstehen uns als klassische Hausärzte und nehmen uns ausführlich Zeit für Diagnose, Beratung und Therapie. Selbstverständlich besuchen wir regelmäßig Fortbildungen zu allen tiermedizinisch relevanten Themen. Die persönliche Zuwendung bei der Behandlung Ihres Tieres und eine stressfreie Untersuchung haben bei uns oberste Priorität.

Aktuelles

Cushing

Hypophysenadenom = gutartiger Tumor

- produziert in großen Mengen ACTH

- sekundär entsteht eine Nebennierenrinden- Hypertrophie (überschießendes Wachstum) mit Gestörter Cortisol- Sekretionssymptomatik (körpereigenes Cortisol). Normaler Weise bewirkt der Cortisolanstieg einen Abfall des ACTH, doch in diesem Fall klappt das nicht, weil die entarteten Zellen keine Cortisolrezeptoren besitzen, d.h. körpereigenes Cortisol steigt immer weiter an!

Zusätzlich kann eine Insulinresistenz bestehen (s. EMS)

- Symptome:

- langes, gelocktes Haar

- Polydipsie, Polyurie (vermerhter Durst, vermehrter Urinabsatz)

- Gewichtsverlust mit Umverteilung des Fettgewebes

- Entzündungen durch Immunsuppression

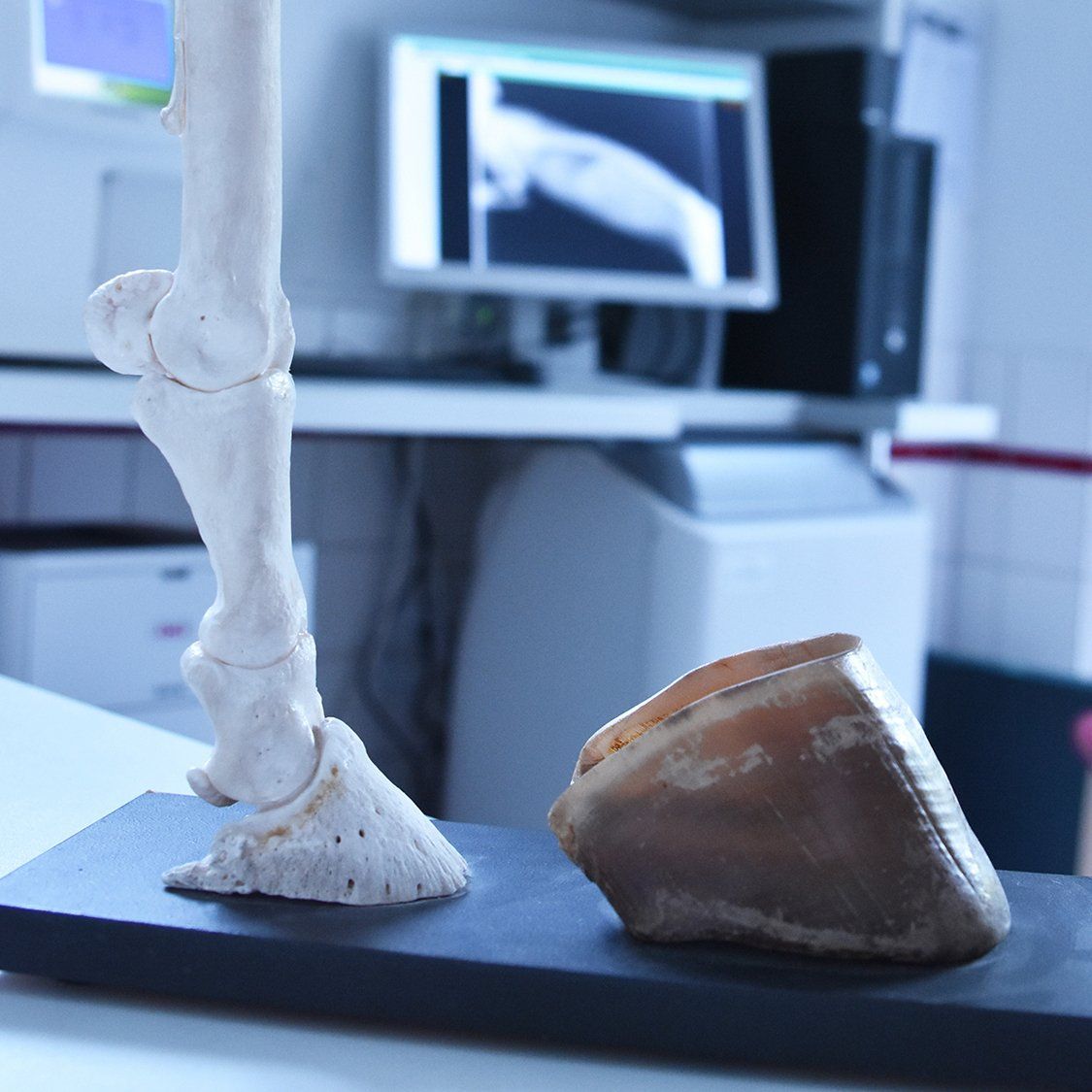

- Hufrehe

EMS- equines metabolisches Syndrom

- Entgleisung des Kohlenhydrat- und Fettstoffswechsels

- Symptome:

- Insulinresistenz

- Fettpolster, Adipositas

- Rehe oder chronische Hufveränderungen

Insulinrestistenz

- reduzierte Fähigkeit des Insulins Gewebe zu stimulieren um Blutglucose in die Zellen zu schleusen.

- Der Körper reagiert darauf mit einer höheren Insulinausschüttung, damit die Blutglucose im physiolog. Bereich bleibt

Nachweis: kombinierter Cushing/EMS Test

Zahnerkrankungen der Katze

Wie merkt man, dass Katzen Zahnprobleme haben?

- Die Katze frisst weniger und sehr langsam

- Sie hat Probleme beim Kauen

- Die Katze speichelt auffallend viel

- Sie hat starken Mundgeruch

Was sind die Ursachen für Zahnprobleme ?

- Systemische Erkrankungen der Katze, Virusinfektionen:

- FeLV (Katzenleukose)

- FIP (Fel. infektiöse Bauchfellentzündung) oder

- Dadurch kann sich das Zahnfleisch entzünden (Stomatitis).

- Es kommt zu einer Besiedelung durch Bakterien, dieses führt dann zur Zahnsteinbildung, Lockerung des Zahnhalteapperates bis hin zur Auflösung der Zahnhälse (Necklesions).

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es bei Zahnerkrankung Ihrer Katze?

- Der Zahnstein muss in Narkose mit dem Ultraschallgerät entfernt werden, anschließend werden die Zähne poliert

- Evtl. müssen Zähne gezogen werden, deren Zahnwurzeln angegriffen sind und die sich gelockert haben

- Entzündungshemmende Therapie mit entsprechenden Medikamenten, in Kombination mit Antibiotika

Zahnerkrankungen der Katze sind oft schwerwiegend und sehr schmerzhaft, sie beeinträchtigen die Lebensqualität des Tieres erheblich, viele Katzen müssen lebenslänglich Medikamente einnehmen.

Tierärztliche Kontrollen sollten mindestens 1x jährlich erfolgen, bei Problemen häufiger.

Auch Pferde und Ponys müssen zum Zahnarzt

Wann muss das Pferd zum Zahnarzt?

- Das Pferd oder Pony magert ab, obwohl das Futterangebot ausreichend ist.

- Beim Kauen von Karotten, hartem Brot oder Leckerli beißt das Pferd nicht herzhaft zu, sondern schiebt die Leckerli unschlüssig im Maul hin und her.

- In der Futterkrippe liegen Heuwickel, das sind eingespeichelte, langfaserige Futterbällchen, die das Pferd offensichtlich nicht geschluckt hat.

- Beim Kauen sind ungewohnte Geräusche zu hören.

Was passiert bei der ersten Untersuchung?

- Leider kann die Untersuchung der Maulhöhle beim unsedierten (nicht durch Medikamente „müde“ gemachten) Pferd nur unvollständig erfolgen.

- Die unteren Backenzähne sind so nicht einsehbar.

- Allerdings können kleine Verletzungen an Zunge und Wangenschleimhaut sowie Zahnhaken der vorderen Backenzähne oder Fehlstellungen der Schneidezähne auch ohne Sedation diagnostiziert werden.

Wie läuft die Zahnbehandlung ab?

- Das Pferd wird zunächst kurz allgemein untersucht. Danach wird es intravenös sediert ( „müde“ gemacht). Wenn es sichere Anzeichen der Entspannung zeigt, wird die gesamte Maulhöhle gründlich inspiziert.

- Je nach Befund kommt die elektrische Zahnraspel, sowie

- diverse Handraspeln zum Einsatz.

Wie oft sollte das Pferd/Pony dem Zahnarzt vorgestellt werden?

- Wenn keine Beschwerden auftreten, empfehlen wir die Kontrolle einmal im Jahr

Was sind Grannen?

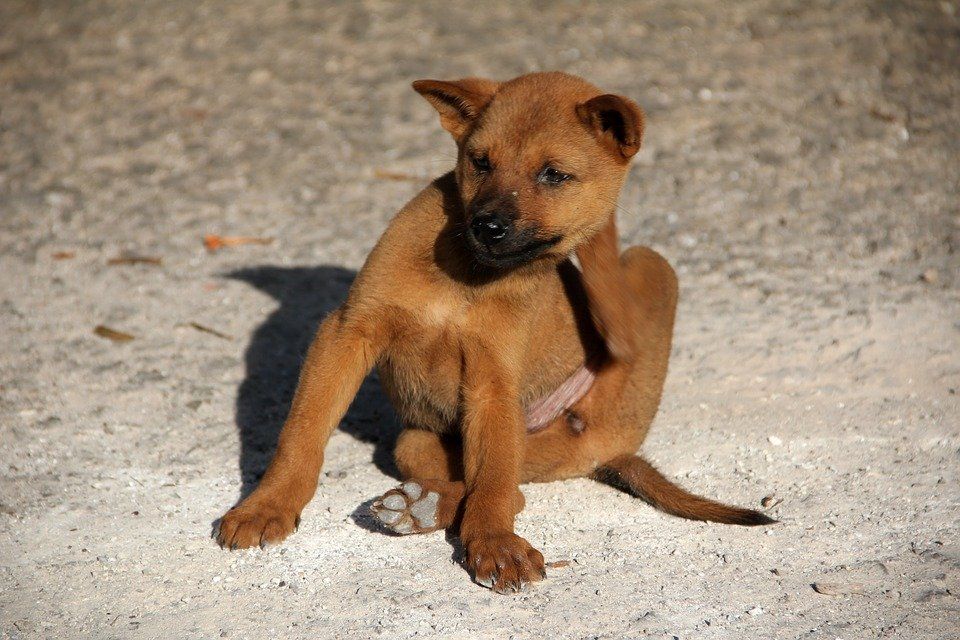

Grannen sind kleine, oft borstige Pflanzenteilchen, die sich beispielsweise an den Ähren verschiedener Getreidearten befinden und das Korn umschließen. Sie verfügen über kleine Widerhaken, die sich beim Kontakt am Hunde- oder Katzenfell, aber auch an Kleidung festheften. Bei der Ernte lösen sich die Grannen häufig und geraten so auf die Wege, wo sie zur Gefahr für Tiere werden können.

Warum sind sie gefährlich?

Vor allem Hunde, aber auch Katzen mit Freigang haben im späten Frühjahr und im Sommer möglicherweise mit Grannen zu kämpfen. Durch ihre Widerhaken können die Pflanzenteile an verschiedenen Stellen des Tierkörpers hängenbleiben oder sogar als Fremdkörper in den Körper eindringen. Dort können sie Entzündungen auslösen. Häufig betroffene Körperstellen sind die Ohren, die Pfoten und die Nase, aber auch die Achseln und die Leisten, da dort die Haut etwas dünner ist. Die Grannen dringen sehr schnell in den Gehörgang ein und sind dann von außen auch nicht mehr sichtbar. Auch Grannen, die in die Nase eingeatmet werden, sind mit bloßem Auge oft nicht mehr zu sehen. Im Zwischenzehenbereich der Pfoten dringen die Grannen durch die Haut ein und bilden eitrige Abszesse. Wenn nicht tierärztlich eingegriffen wird, können die Grannen im Gewebe weiter nach oben wandern.

Auf welche Symptome sollten Sie achten?

- Niesen

- Kratzen

- Schütteln

- Lecken

Niest Ihr Tier plötzlich bei oder nach dem Spaziergang beziehungsweise nach seinem Ausflug ins Freie auffällig häufig? Dann könnte es sein, dass ein Fremdkörper wie eine Granne in die Nase des Tieres geraten ist.

Kratzt sich das Tier intensiv am Auge? Beim Durchstreifen von Feldern oder Wiesen geraten Grannen leider schnell ins Auge oder ins Ohr. Im Auge stecken sie unter der Nickhaut, dem sogenannten dritten Augenlid der Tiere.

Schüttelt sich das Tier ständig, kratzt am Ohr oder hält den Kopf auffällig schief? Grannen können im Ohr Entzündungen auslösen und durch das Trommelfell in das Mittelohr eindringen.

Lahmt der Vierbeiner oder leckt er an einer Pfote? Besonders im Bereich zwischen den Zehen verfangen sich Grannen schnell und führen zu Fremdkörperabszessen. Die Pfoten sollten daher am besten regelmäßig kontrolliert werden.

Was ist zu tun?

Wenn Sie einen Verdacht haben, worauf die Symptome hindeuten, ist schon ein wichtiger Schritt getan. Sie sollten zügig einen Tierarzt aufsuchen, damit dieser die Granne fachgerecht und sauber entfernt. Wenn die Grannen noch nicht tief eingedrungen sind, sind die Folgen meist schnell behoben.

Nach dem Aufenthalt im Freien, sollten Sie Ihr Tier gründlich untersuchen, im Gras- oder Getreidegrannen rechtzeitig entfernen zu können.

Es ist wieder Urlaubs- und Reisezeit

Es ist wieder Urlaubs- und Reisezeit

Was muss ich beachten, wenn ich mit dem Hund in den Süden fahre?

Eine Vielzahl von Infektionskrankheiten, so genannte Reise- Mittelmeerkrankheiten, können unseren bellenden Vierbeiner gefährlich werden.

Sowohl Zecken als auch Sandmücken übertragen die Erreger.

Was sind das für Erreger und welche Symptome sind zu erwarten?

Bei den Erregern handelt es sich entweder um Bakterien oder Blutparasiten. Die Symptome sind ähnlich einer starken Grippe mit Fieber Appetitlosigkeit, Lymphknotenschwellung und allg. Schwäche.

Ist die Infektion für uns Menschen gefährlich?

Einige schon, sowohl die Borreliose, als auch die Leishmaniose sind Zoonosen (von Tieren auf Menschen übertragbar)

Wie kann ich meinen Hund effektiv schützen?

Es gibt zahlreiche Präparate, z.B. Halsbänder oder Spot ons (Ampullen, die auf die Haut aufgetragen werden).

Fragen Sie rechtzeitig vor Reiseantritt bei uns in der Praxis nach. Denken Sie bitte auch an einen gültigen Impfschutz gegen Tollwut!

Ausführliches Informationsmaterial erhalten Sie ebenfalls in unserer Praxis.

Kurzcharakteristik der Krankheitserreger, die durch Zecken übertragen werden können:

Borrelien (Borreliose)

- Bakterien

- auch in Deutschland heimisch, osteuropäische Länder

- Fieber, Mattigkeit

- Erkrankungen des Bewegungsapparates

- Erkrankungen des Nervensystems

- Erkrankungen der Haut

- Zoonoseerreger (auf den Menschen übertragbar)

Babesien (Babesiose)

- Parasiten, die rote Blutkörperchen befallen

- auch in Deutschland heimisch , ähnlich der menschlichen Malaria

- Mittelmeerraum, osteuropäische Länder

- Fieber, Mattigkeit, Appetitlosigkeit, Blutarmut, Gelbsucht, dunkel gefärbter Urin

- Besonders in der akuten Phase, führt die Babesiose unbehadelt zum Tode

Ehrlichien (Ehrlichiose)

- Bakterien, befallen weiße Blutkörperchen

- weltweit in warmen Klimazonen, Mittelmeerraum, , osteuropäische Länder

- Fieber, Milz- und Lymphknotenschwellung

- erhöhte Blutungsneigung: Nasenbluten, Schleimhautblutungen u.a.

Hepatozoon (Hepatozoonose)

- Parasit, befällt weiße Blutkörperchen - weltweit in warmen Klimazonen,

- Mittelmeerraum, Österreich, Thüringen, osteuropäische Länder,

- variable Symptome: Fieber, Blutarmut, Abmagerung, Appetitlosigkeit, Nasen- und Augenausfluss, Lymphknotenschwellung, Muskelschwäche

Anaplasmen (Anaplasmose)

- Bakterien

- osteuropäische Länder

- Symptome ähnlich Ehrlichiose

Kurzcharakteristik der Krankheitserreger, die durch Sandmücken übertragen werden können:

Leishmanien

- Parasiten, befallen Zellen in Leber, Milz, Knochenmark und Lymphknoten

- Hautveränderungen, Blutarmut, Abmagerung, Lymphknotenschwellung, Durchfall

- eine Therapie ist schwierig; unbehandelt verläuft die Erkrankung in der Regel tödlich

- vorkommen im Mittelmeerraum, , osteuropäische Länder

- Zoonoseerreger

Gegen all die unliebsamen Parasiten kann man sich rechtzeitig schützen, bitte informieren Sie sich rechtzeitig über Spot-On, Halsbänder, oder andere Medikamente bei uns in der Praxis.

Zur Vorsorge ihres Tieres.

Kastration des Hengstes

Was ist eine Kastration des Hengstes?

Bei einer Kastration entfernt der Tierarzt die beiden Hoden (Keimdrüsen) des Hengstes in einer Operation. Der Hengst ist nach der Kastration unwiderruflich unfruchtbar und kann keine Stuten mehr decken. Einen kastrierten Hengst bezeichnet man als Wallach.

Nicht zu verwechseln ist die Kastration des Hengstes mit der Sterilisation, bei welcher die Hoden erhalten bleiben. Bei der Sterilisation des Hengstes werden nur die Samenleiter durchtrennt. Im Gegensatz zur häufig durchgeführten Kastration, bleibt bei einer Sterilisation das Hengstverhalten erhalten.

Warum wird der Hengst kastriert?

Eine Kastration des Hengstes wird unter anderem durchgeführt, um die Fortpflanzung des Tieres zu verhindern. Voraussetzung dafür ist, dass man als Tierhalter mit dem Hengst nicht züchten möchte. Oft ist auch ein Grund (Indikation) die einfachere Haltung und Handhabung des Tiers. Da durch die Entfernung der Hoden kaum noch Geschlechtshormone gebildet werden, wirkt sich dies auch auf das Verhalten des Hengstes aus. Die meisten kastrierten Hengste werden deutlich ruhiger und entspannter. Ohne Kastration hingegen verhalten sich Hengste häufig sehr temperamentvoll (insbesondere in Gegenwart einer Stute) und müssen einzeln aufgestellt werden.

Medizinische Gründe für die Kastration des Hengstes sind unter anderem Hodenkrebs, Hodenhochstand (Kryptorchismus) und Hodenentzündungen. Bei der Wahl der Kastrations-Methode spielt, neben dem Vorliegen von Erkrankungen, auch das Alter des Hengstes eine Rolle.

Wie wird eine Kastration des Hengstes durchgeführt?

Für die Kastration des Hengstes stehen verschiedene Operations-Methoden zur Verfügung. Der Tierarzt kann die Kastration sowohl am liegenden als auch am stehenden Hengst vornehmen. Außerdem unterscheidet man zwischen der unbedeckten und der bedeckten Kastration.

Bei der unbedeckten Kastration öffnet der Tierarzt alle Schichten des Hodensacks. Dadurch entsteht eine direkte Verbindung zur Bauchhöhle. Führt der Tierarzt die Kastration am liegenden Hengst durch, ist eine Vollnarkose erforderlich. Der Eingriff kann sowohl im Stall als auch in der Tierklinik erfolgen und dauert in der Regel weniger als 60 Minuten. Die Kastration lässt sich auch durchführen, während der Hengst steht. Dieser Eingriff erfolgt in der Regel im Stall oder auf der Weide. Statt einer Vollnarkose erhält der Hengst ein Beruhigungsmittel (Sedativum) und eine örtliche Betäubung. (Lokalanästhesie).Wendet der Tierarzt die bedeckte Kastration an, öffnet er den Hodensack nicht vollständig: Der sogenannte Scheidenhaut-Fortsatz, der den Hodensack von der Bauchhöhle trennt, bleibt erhalten.

Nach der Kastration empfiehlt es sich, den Hengst für etwa 24 Stunden im Stall zu halten. Darüber hinaus ist es notwendig, dass Wunde des Hengstes etwa drei bis vier Tage lang vom Tierarzt kontrolliert wird. In den Tagen darauf ist ausreichende Bewegung sinnvoll, da dadurch Wundflüssigkeiten besser abfließen können. Außerdem lassen sich durch die Bewegung gegebenenfalls Ödeme (Flüssigkeits-Ansammlungen im Gewebe) vermeiden.

Viele Hengste sind nach der Kastration für einige Zeit noch fruchtbar. Es ist daher ratsam, den Hengst zunächst getrennt von der Stute zu halten.

Welche Risiken birgt eine Kastration des Hengstes?

Bei der Kastration des Hengstes handelt es sich um eine anspruchsvolle Operation. Besonders bedacht werden muss der Aspekt, dass Pferde einem relativ hohen Narkoserisiko unterliegen. Komplikationen wie Wundinfektionen und Nachblutungen treten nach der Kastration des Hengstes häufig auf.

Jedes Kastrations-Verfahren bietet Vor- und Nachteile, die bei der Wahl der richtigen Methode abzuwägen sind. Kastrationen am stehenden Hengst beispielsweise sind häufig schwerer durchführbar, da die Gefahr besteht, dass der Hengst sich wehrt oder sich hinlegt.

Dafür unterliegt der Hengst bei der Kastration im Stehen nicht den Risiken einer Vollnarkose. Bei der Kastration im Liegen hingegen ist eine Vollnarkose zwingend erforderlich. Für Operateur und Assistenten ist die Kastration am liegenden Tier wesentlich ungefährlicher, da keine Abwehrbewegungen des Tieres erfolgen.

Es ist ratsam, sich als Tierhalter vom Tierarzt zu den Vor- und Nachteilen der verschiedenen Verfahren zur Kastration des Hengstes und die postoperativen Risiken ausführlich beraten zu lassen.

Ohrenentzündung

Eine Ohrenentzündung (Otitis) ist eine Entzündung des Ohrkanals und/oder des Mittel- bzw. Innenohrs.

Symptome können unter anderem sein: Ohrenschmerzen, Kopfschütteln, kratzen am Ohr, Innenohr oder Ohrmuschel ist gerötet.

Mögliche Ursachen: Veranlagung des Hundes, Parasiten, Allergien etc.

Eine Ohrenentzündung kann bei allen Tierarten vorkommen!

Zahnerkankungen des Hundes

Wie merkt man, dass Hunde Zahnprobleme haben?

Mundgeruch (Foetor ex ore) durch Zahnsteinbildung

Rötung und Blutung durch Zahnfleischentzündung (Gingivitis)

Hunde zeigen zunächst kaum, dass sie Probleme mit den Zähnen haben, die Futteraufnahme ist oft normal

Warum sind Zahnerkrankungen gefährlich?

- Die bei Zahnstein- und Zahnbelagbildung beteiligten Bakterien schädigen über die Blutbahn Niere und Herz (Herzklappenendokarditis)

- Durch die Zahnfleischentzündung (Gingivitis) kommt es infolge zur Lockerung des Zahnhalteapparates (Parodontose)

- Durch die Lockerung der Zähne dringen die Bakterien tief in das Zahnfach ein, die Folge können Zahnwurzel- und Kieferhöhleninfektionen sein. Gelockerte Zähne müssen gezogen werden

Welche Prophylaxe ist zu empfehlen?

- Beim Hund ist Zähne putzen sehr sinnvoll. Zahnbürsten und Zahnpasta sind bei uns erhältlich

- Spezielle Futtermittel und Kauartikel zur mechanischen Zahnreinigung sind in unserer Praxis jederzeit zum Abholen bereit

- Die tierärztliche Kontrolle sollte mindestens 1x jährlich erfolgen

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?

- Der Zahnstein muss in Narkose mit dem Ultraschallgerät entfernt werden, anschließend werden die Zähne poliert

- Eventuell müssen Zähne gezogen werden, deren Zahnwurzeln angegriffen sind und die sich gelockert haben

- Eine entzündungshemmende Therapie mit entsprechenden Medikamenten, in Kombination mit Antibiotika ist notwendig

Tierärztliche Kontrollen sollten mindestens 1x jährlich erfolgen, bei Problemen häufiger.

Herbstzeit ist Parasitenzeit

Während die Zeckensaison sich ihrem Ende nähert, haben Herbstgrasmilbe und Floh ihren großen Auftritt.

Die Herbstgrasmilbe (Neotrombicula autumnalis)

Die Larve der Herbstgrasmilbe befällt von Sommer bis Herbst das Wirtstier, um sich von dessen Lymphe, Blut und auch Gewebeteilen zu ernähren. Dabei ist sie nicht wählerisch in ihrer Auswahl: alle Säugetierarten, Vögel und auch der Mensch sind als Wirt willkommen.

Wie erkenne ich die Herbstgrasmilbe?

- Es werden bevorzugt Körperstellen dünner, unbehaarter Haut befallen

- Meist findet man die sehr kleinen orangefarbenen Larven in der Achselhöhle, im Zwischezehenbereich, in der Leiste und am Kopf

Was sind die Symptome?

Die Larven setzen Speichel frei, der über die Mundwerkzeuge in das Wirtstier gelangt.

Das verursacht extremen Juckreiz, der auch nach dem Verlassen der Larven des Tiers

(circa nach 3 bis 4 Tagen) noch längere Zeit anhält.

Wie kann ich mein Tier schützen?

Gegen die Larve kann ein Kontaktinsektizid eingesetzt werden, wie es auch zur Räudebehandlung herangezogen wird. Die modernen Spot on- Verfahren sind dabei Mittel der Wahl. Welche Therapie im Einzelnen in Frage kommt, hängt auch vom Leidensdruck des Einzeltiers ab, der erheblich variieren kann. Fragen Sie uns gerne bei Ihrem nächsten Besuch!

Flöhe

Ein paar Zahlen zum Floh

Die Weibchen beginnen 24-48 Stunden nach der Blutaufnahme mit der Eiablage.

Die Legetätigkeit dauert bis zu 100 Tagen, wobei in den ersten 50 Tagen durchschnittlich 27 Eier pro Weibchen und Tag, mit Spitzen bis zu 50 Eiern, abgelegt werden.

Was sind die Symptome?

Der Flohstich verursacht lokale Hautreaktionen und erheblichen Juckreiz.

Ein Massenbefall führt zu:

- Ekzemen

- Abmagerung

- Anämie

- Sensibilisierung der Haut/allergisches Flohekzem

Wie erkenne ich den Flohbefall bei meinem Tier?

Benötigte Hilfsmittel: Flohkamm und nasses Küchentuch

Das Tier wird im Hals- u./o. Kruppenbereich mit dem engmaschigen Kamm gekämmt. Sollte man kleine braun bis schwarze Krümelchen finden, werden diese auf einem nassen Küchentuch ausgeklopft. Da es sich bei Flohkot um nichts Anderes als getrocknetes Blut des Wirtstieres handelt, werden sich die Krümelchen bei positivem Test binnen einer Minute nach Wasserkontakt rot verfärben.

Wie wird behandelt?

Hier steht die schnellstmögliche Beseitigung der Parasiten auf dem Wirtskörper im Vordergrund.

Ob die Therapie nun mit Spot-Ons, Tabletten, Spray oder Injektionen durchgeführt wird, hängt von den einzelnen Umständen ab. Wir beraten Sie gerne!

Reicht es nicht aus, das Tier zu waschen?

Ein Waschen des befallenen Tieres bringt nur kurze Zeit Besserung, da Flöhe sich schnell an trockene Orte wie Nase, Ohren oder Stirn retten und so das Bad unbeschadet überstehen.